No princípio Deus criou... .Não, não comecemos por aí... No princípio criei um Blog para falar da Arte, arte esta que nem a Língua Escrita ou Falada consegue definir por completo. E dessa incompreensível Arte, a Literatura, Portuguesa, universal e seus atores... Cá estamos!

domingo, 24 de abril de 2011

sexta-feira, 22 de abril de 2011

O ÚLTIMO POEMA - MARIO QUINTANA

Eu estava distraído...

Ah, essa mania incorrigível de estar pensando sempre noutra coisa!

Aliás, tudo é sempre outra coisa

- segredo da poesia -

E, enquanto a voz do padre zumbia como um besouro,

Eu pensava era nos meus primeiros sapatos

Que continuavam andando, que continuam andando,

Até hoje

Pelos caminhos deste mundo.

MARIO QUINTANA - A HUMILDADE DO POETA

Tem certas coisas que nos contam e com o passar do tempo não se sabe se era sonho, se era verdade ou se a verdade lembrada corresponde realmente a verdade... A verdade é que essa lembrança encontra-se ofuscada nos detalhes, mas é de inteira certeza que aconteceu, não bem assim, mas que aconteceu, aconteceu.

Quando era criança, em Porto Alegre, meu pai trabalhava no Caldas Júnior, na época o maior jornal gaúcho; a Companhia Jornalística Caldas Júnior chegava a imprimir quatro jornais diários (Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Tarde Final, todos tablóides, e o calhamaço do Correio do Povo) . E eu, não muito regularmente, costumava frequentar a redação do jornal, para ver o movimento, andar de elevador (uma novidade) e encher o saco do pessoal, colegas de papai, o que muito o contrariava. Nessas idas e vindas, ouvia histórias. Acontecia que o poeta Mario Quintana morava a algumas quadras do Jornal, no famoso Hotel Magestic, na Rua da Praia (Rua dos Andradas).

Uma dessas histórias dava conta da reconhecida humildade do poeta e a história é essa:

Certa vez, meu pai, ou um amigo dele ou nem um nem outro ao chegar nas proximidades da redação encontrou Quintana sentado no cordão da calçada. Ao seu lado, em pé, de vassourão em punho, um gari do DMLU. A cena, no mínimo curiosa, talvez tragicômica, chamava a atenção dos que por ali passavam. Primeiro por verem o famoso poeta, sentado na calçada, a escutar o gari, que estava em pé. Depois, pelo fato do gari estar chorando copiosamente. Disse a pessoa que me contou essa passagem, meu pai talvez, que o rapaz contava ao poeta sobre a recente traição da mulher. Quintana, atento ao relato, pacientemente, tentava consolar o gari... Creiam, é verdade e dou fé!

Quando era criança, em Porto Alegre, meu pai trabalhava no Caldas Júnior, na época o maior jornal gaúcho; a Companhia Jornalística Caldas Júnior chegava a imprimir quatro jornais diários (Folha da Manhã, Folha da Tarde, Folha da Tarde Final, todos tablóides, e o calhamaço do Correio do Povo) . E eu, não muito regularmente, costumava frequentar a redação do jornal, para ver o movimento, andar de elevador (uma novidade) e encher o saco do pessoal, colegas de papai, o que muito o contrariava. Nessas idas e vindas, ouvia histórias. Acontecia que o poeta Mario Quintana morava a algumas quadras do Jornal, no famoso Hotel Magestic, na Rua da Praia (Rua dos Andradas).

Uma dessas histórias dava conta da reconhecida humildade do poeta e a história é essa:

Certa vez, meu pai, ou um amigo dele ou nem um nem outro ao chegar nas proximidades da redação encontrou Quintana sentado no cordão da calçada. Ao seu lado, em pé, de vassourão em punho, um gari do DMLU. A cena, no mínimo curiosa, talvez tragicômica, chamava a atenção dos que por ali passavam. Primeiro por verem o famoso poeta, sentado na calçada, a escutar o gari, que estava em pé. Depois, pelo fato do gari estar chorando copiosamente. Disse a pessoa que me contou essa passagem, meu pai talvez, que o rapaz contava ao poeta sobre a recente traição da mulher. Quintana, atento ao relato, pacientemente, tentava consolar o gari... Creiam, é verdade e dou fé!

quinta-feira, 21 de abril de 2011

A UM POETA - ANTERO DE QUENTAL

|

| ANTERO DE QUENTAL |

| Tu, que dormes, espírito sereno, Posto à sombra dos cedros seculares, Como um levita à sombra dos altares, Longe da luta e do fragor terreno, Acorda! é tempo! O sol, já alto e pleno, Afuguentou as larvas tumulares... Para surgir do seio desses mares, Um mundo novo espera só um aceno... Escuta! é a grande voz das multidões! São teus irmãos, que se erguem! são canções... Mas de guerra... e são vozes de rebate! Ergue-te pois, soldado do Futuro, E dos raios de luz do sonho puro, Sonhador, faze espada de combate! | |||||||

SOBRE A PALAVRA... HÁ PALAVRAS QUE NOS BEIJAM

Conheci-o nesse exato instante, uma pensamento lido, solto, que não sabia de quem, e aparece do nada. É meus irmãos literatos, o mundo escreve muito e nossos olhos são apenas dois. Muito prazer, Alexandre O´Neill...

Há palavras que nos beijam

Como se tivessem boca,

Palavras de amor, de esperança,

De imenso amor, de esperança louca.

Palavras nuas que beijas

Quando a noite perde o rosto,

Palavras que se recusam

Aos muros do teu desgosto.

De repente coloridas

Entre palavras sem cor,

Esperadas, inesperadas

Como a poesia ou o amor.

(O nome de quem se ama

Letra a letra revelado

No mármore distraído,

No papel abandonado)

Palavras que nos transportam

Aonde a noite é mais forte,

Ao silêncio dos amantes

Abraçados contra a morte.

Há palavras que nos beijam

Como se tivessem boca,

Palavras de amor, de esperança,

De imenso amor, de esperança louca.

Palavras nuas que beijas

Quando a noite perde o rosto,

Palavras que se recusam

Aos muros do teu desgosto.

De repente coloridas

Entre palavras sem cor,

Esperadas, inesperadas

Como a poesia ou o amor.

(O nome de quem se ama

Letra a letra revelado

No mármore distraído,

No papel abandonado)

Palavras que nos transportam

Aonde a noite é mais forte,

Ao silêncio dos amantes

Abraçados contra a morte.

quarta-feira, 20 de abril de 2011

O FALECIDO - Moacyr Scliar*

Viúva, ela de fato parecia. Era uma mulher idosa, como idosa costumam ser as viúvas; vivia sozinha, como é a regra entre muitas viúvas; e, sobretudo, tinha uma aparência triste, desconsolada, uma aparência que inevitavelmente inspirava piedade e que, de novo, não é rara entre as viúvas, excetuando-se as viúvas alegres, claro.

Começamos a sentir pena dela no momento mesmo em que mudou-se para a nossa rua, onde tinha alugado um pequeno apartamento num velho prédio. Pobre dessa mulher, disse meu irmão Márcio, naquela tarde de sábado em que um pequeno caminhão trouxe, para a nova moradia, os seus poucos pertences móveis, a geladeira, o televisor, algumas malas. Dois homens carregavam essas coisas para o apartamento; mas alguns objetos ela mesma fazia questão de levar.

Márcio e eu resolvemos ajudá-la, fomos até ela, apresentamo-nos como vizinhos e dissemos que estávamos à disposição. Mostrou-se muito grata; eu sou a viúva Paulina, disse, estendendo-nos a mão. Pusemos mãos à obra, e a primeira coisa que eu peguei foi uma grande e muito antiga fotografia numa elaborada moldura dourada: um homem de idade, como a viúva, de barba, olhar severo, altaneiro. Não, disse ela, não leve essa foto, deixe que eu mesma faço isso. E explicou, numa voz dolorida:

- É o falecido.

O falecido. Essa expressão ouviríamos muitas vezes, depois disso. Encontrávamos a viúva Paulina com frequência, na rua ou no super, fazendo compras (pouca coisa: era absolutamente frugal, ela). E aí, inevitavelmente falava do falecido, com quem estivera casada por 42 anos. Tratava-se de um capitão do exército, um homem reto, enérgico, corajoso. O casal não tivera filhos, os poucos parentes moravam longe, de modo que competia a ela preservar a memória do marido. Fazia-o com uma dedicação admirável. Estava inclusive escrevendo a sua biografia dele – a mão, num volumoso caderno. De vez em quando convidava-nos a visitá-la e então leu-nos passagens, heróicas passagens, da biografia: como o falecido salvara a vida de um soldado que estava se afogando num rio, como o falecido, à frente de sua tropa, debelara um incêndio que ameaçara destruir uma enorme floresta. Nos trechos culminantes sua voz embargava-se de emoção, seus olhos se enchiam de lágrimas. E explicava:

- Ele era tudo pra mim, meninos. O falecido era tudo para mim.

O falecido. Nunca nos disse como se chamava. E também nunca perguntamos. A verdade é que aquelas histórias nos perturbavam; ouvindo-as, não sabíamos o que dizer, o que fazer. Consolar a viúva Paulina? Mas queria ela ser consolada? Ou queria apenas dar vazão à sua enorme dor? De qualquer modo, ela se mostrava muito grata pelo simples fato de a ouvirmos. E nossos pais nos elogiavam:

- Temos muito orgulho de vocês – dizia minha mãe, a custo contendo as lágrimas.

Lá pelas tantas, contudo, acabamos cansando das lamúrias, dos suspiros, das queixas. Afinal, éramos dois garotos – Márcio tinha 13; eu, 11 – ouvir histórias de viúva não era exatamente o nosso sonho. Em algum momento teríamos de dar o basta.

Esse momento nunca chegou. Um ano depois da mudança, a viúva Paulina morreu. Coisa súbita, infarto provavelmente. A faxineira encontrou-a na cama, olhos fechados, expressão serena – morta. Na parede sobre a cama, o retrato do falecido.

A viúva tinha deixado, com o síndico do prédio, uma espécie de testamento. Suas coisas deveriam ser doadas para um asilo de idosos, com uma exceção: a foto do falecido, que deveria ser queimada.

Queimada? Quando o síndico nos contou, ficamos assombrados. O que poderia significar aquilo? O que pretenderia a viúva? O que a motivava? Ciúmes? Algum secreto ressentimento?

O síndico não estava muito interessado em esclarecer essa dúvida. Entregando-nos a foto (sem a soberba moldura, ricamente decorada, e com a qual ele decidira ficar, como retribuição a seus serviços, pediu-nos que déssemos fim naquilo.

Saímos dali, fomos para casa. Em nosso quarto, ficamos sentados nas camas, em silêncio.

- Não sei você – disse Márcio – mas eu não tenho coragem de queimar essa foto.

Eu também não tinha coragem para fazer aquilo. Guardamos a foto, dobrada, num armário. Um ano se passou e uma tarde, quando voltei para casa, encontrei Márcio agitadíssimo.

- Você não imagina o que eu descobri – foi logo dizendo, e mostrou-me uma revista que tirara da biblioteca da escola, uma revista que ele folheara por acaso, inteiramente por acaso.

Na página aberta estava uma foto. Igual, igualzinha àquela que tínhamos guardado.

- O falecido! – gritei – O marido da viúva Paulina!

Márcio abanou a cabeça, suspirando:

- Não, mano, esse aí não é o falecido. Não era o marido da viúva.

Havia, junto à foto, uma biografia. De fato, aquele homem era capitão do exército. Mas nunca viera ao sul, onde vivíamos. Nascera e passara toda a sua vida em Fortaleza, onde casara e tivera filhos. Sim, realizara coisas heróicas: salvara um soldado que se afogava e, à frente de sua tropa, combatera o fogo que ameaçara uma floresta. Na biografia figurava o nome da esposa e dos três filhos. Mas nenhuma menção era feita à viúva Paulina.

- Mas como...? – comecei a perguntar e nem cheguei a concluir a frase: Márcio já abanava a cabeça, desalentado. Ele não tinha resposta. Nem ele e nem ninguém.

Naquele mesmo dia queimamos a foto. Como era de imaginar, as chamas consumiram-na rapidamente. Mas as nossas dúvidas permaneceriam para sempre.

*Moacyr Scliar foi médico e escritor, autor dos romances Manual da Paixão Solitária e A Mulher que Escreveu a Bíblia, entre outros.

terça-feira, 19 de abril de 2011

EU SÓ QUERIA TE CONTAR

http://www.youtube.com/watch?v=fphMRZHuryo

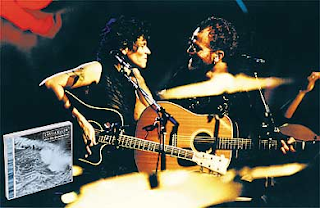

Faltava música, musicalidade, um poeta usando a música como forma de expressão e uma musa dignificando sua criação. Nando Reis é o poeta, Cássia Eller é simplesmente ela...

Faltava música, musicalidade, um poeta usando a música como forma de expressão e uma musa dignificando sua criação. Nando Reis é o poeta, Cássia Eller é simplesmente ela...

quinta-feira, 14 de abril de 2011

À Pessoa

Encontrei um pensamento de Fernando Pessoa e ele dizia tudo que estou sentindo nesses dias[i]; compartilhei suas palavras nos comentários da Rede. Hoje, especificamente, acordei com vontade de entrar em contato com meu fantasminha nada legal. To bem quietinho pra ver se a vontade passa. Aliás, mando esse e-mail para evitar de mandar outro a outrem... Confesso que sinto saudade de falar contigo; eu sei, eu sei, se nos falarmos muito seguidamente as nossas conversas tendem a se banalizar; assim, cada vez que trocamos algum contato tem sempre coisas fresquinhas a partilhar. (to enrolando pra ver se a vontade passa). Podia falar contigo agora no MSN, ao menos tentar. Mas não estou no momento comunicativo, não tête-a-tête (meu francês não é bom pra não dizer inexistente, mas preciso exercitar por causa da Juliette Binoche). Ontem li um conto do Machado de Assis (Pai contra Mãe) e peguei emprestado dois livros do Saramago (As Intermitências da Morte e Caim), na hora me deu certo remorso porque a vontade enrustida era de não mais devolvê-los, mas aí veio meu outro lado menos leviano e deu um puxão de orelha no endiabrado. O meu lado endiabrado justificava que os livros estavam lá, jogados no quartinho dos fundos, empoeirados, e livros do Saramago não deviam ser tratados dessa forma. Contudo, a santa voz da consciência foi enérgica e se comprometeu, ad diem, à devolvê-los...

Peraí, deixe-me ver se a vontade passou... passou!

[i] “Com uma tal falta de gente coexistível, como há hoje, que pode um homem de sensibilidade fazer senão inventar os seus amigos, ou quando menos, os seus companheiros de espírito?”

terça-feira, 12 de abril de 2011

O Recomeço

Ao sonho louco

que esqueceu-se

no apelo franco

dos covardes:

Foi-se!

Ao santo engenho

os que se foram

e que ao tempo

ainda resistem

(e por amor

ainda os tenho...)

que esqueceu-se

no apelo franco

dos covardes:

Foi-se!

Ao santo engenho

os que se foram

e que ao tempo

ainda resistem

(e por amor

ainda os tenho...)

segunda-feira, 4 de abril de 2011

Celebração da voz humana/2

Tinham as mãos amarradas, ou algemadas, e ainda assim os dedos dançavam, voavam, desenhavam palavras. Os presos estavam encapuzados; mas inclinando-se conseguiam ver alguma coisa, alguma coisinha, por baixo. E embora fosse proibido falar, eles conversavam com as mãos.

Pinio Ungerfeld me ensinou o alfabeto dos dedos, que aprendeu na prisão sem professor:

— Alguns tinham caligrafia ruim — me disse —. Outros tinham letra de artista.

A ditadura uruguaia queria que cada um fosse apenas um, que cada um fosse ninguém: nas cadeias e quartéis, e no pais inteiro, a comunicação era delito.

Alguns presos passaram mais de dez anos enterrados em calabouços solitários do tamanho de um ataude, sem escutar outras vozes alem do ruído das grades ou dos passos das botas pelos corredores. Fernandez Huidobro e Mauricio Rosencof, condenados a essa solidão, salvaram-se porque conseguiram conversar, com batidinhas na parede. Assim contavam sonhos e lembranças, amores e desamores; discutiam, se abraçavam, brigavam; compartilhavam certezas e belezas e também duvidas e culpas e perguntas que não tem resposta. Quando e verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou perdoada.

(Eduardo Galeano)

O CORVO (Trad. Machado de Assis)

Em certo dia, à hora, à hora

Da meia-noite que apavora,

Eu, caindo de sono e exausto de fadiga,

Ao pé de muita lauda antiga,

De uma velha doutrina, agora morta,

Ia pensando, quando ouvi à porta

Do meu quarto um soar devagarinho,

E disse estas palavras tais:

"É alguém que me bate à porta de mansinho;

Há de ser isso e nada mais."

Ah! bem me lembro! bem me lembro!

Era no glacial dezembro;

Cada brasa do lar sobre o chão refletia

A sua última agonia.

Eu, ansioso pelo sol, buscava

Sacar daqueles livros que estudava

Repouso (em vão!) à dor esmagadora

Destas saudades imortais

Pela que ora nos céus anjos chamam Lenora.

E que ninguém chamará mais.

E o rumor triste, vago, brando

Das cortinas ia acordando

Dentro em meu coração um rumor não sabido,

Nunca por ele padecido.

Enfim, por aplacá-lo aqui no peito,

Levantei-me de pronto, e: "Com efeito,

(Disse) é visita amiga e retardada

Que bate a estas horas tais.

É visita que pede à minha porta entrada:

Há de ser isso e nada mais."

Minh'alma então sentiu-se forte;

Não mais vacilo e desta sorte

Falo: "Imploro de vós, — ou senhor ou senhora,

Me desculpeis tanta demora.

Mas como eu, precisando de descanso,

Já cochilava, e tão de manso e manso

Batestes, não fui logo, prestemente,

Certificar-me que aí estais."

Disse; a porta escancaro, acho a noite somente,

Somente a noite, e nada mais.

Com longo olhar escruto a sombra,

Que me amedronta, que me assombra,

E sonho o que nenhum mortal há já sonhado,

Mas o silêncio amplo e calado,

Calado fica; a quietação quieta;

Só tu, palavra única e dileta,

Lenora, tu, como um suspiro escasso,

Da minha triste boca sais;

E o eco, que te ouviu, murmurou-te no espaço;

Foi isso apenas, nada mais.

Entro coa alma incendiada.

Logo depois outra pancada

Soa um pouco mais forte; eu, voltando-me a ela:

"Seguramente, há na janela

Alguma cousa que sussurra. Abramos,

Eia, fora o temor, eia, vejamos

A explicação do caso misterioso

Dessas duas pancadas tais.

Devolvamos a paz ao coração medroso,

Obra do vento e nada mais."

Abro a janela, e de repente,

Vejo tumultuosamente

Um nobre corvo entrar, digno de antigos dias.

Não despendeu em cortesias

Um minuto, um instante. Tinha o aspecto

De um lord ou de uma lady. E pronto e reto,

Movendo no ar as suas negras alas,

Acima voa dos portais,

Trepa, no alto da porta, em um busto de Palas;

Trepado fica, e nada mais.

Diante da ave feia e escura,

Naquela rígida postura,

Com o gesto severo, — o triste pensamento

Sorriu-me ali por um momento,

E eu disse: "O tu que das noturnas plagas

Vens, embora a cabeça nua tragas,

Sem topete, não és ave medrosa,

Dize os teus nomes senhoriais;

Como te chamas tu na grande noite umbrosa?"

E o corvo disse: "Nunca mais".

Vendo que o pássaro entendia

A pergunta que lhe eu fazia,

Fico atônito, embora a resposta que dera

Dificilmente lha entendera.

Na verdade, jamais homem há visto

Cousa na terra semelhante a isto:

Uma ave negra, friamente posta

Num busto, acima dos portais,

Ouvir uma pergunta e dizer em resposta

Que este é seu nome: "Nunca mais".

No entanto, o corvo solitário

Não teve outro vocabulário,

Como se essa palavra escassa que ali disse

Toda a sua alma resumisse.

Nenhuma outra proferiu, nenhuma,

Não chegou a mexer uma só pluma,

Até que eu murmurei: "Perdi outrora

Tantos amigos tão leais!

Perderei também este em regressando a aurora."

E o corvo disse: "Nunca mais!"

Estremeço. A resposta ouvida

É tão exata! é tão cabida!

"Certamente, digo eu, essa é toda a ciência

Que ele trouxe da convivência

De algum mestre infeliz e acabrunhado

Que o implacável destino há castigado

Tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga,

Que dos seus cantos usuais

Só lhe ficou, na amarga e última cantiga,

Esse estribilho: "Nunca mais".

Segunda vez, nesse momento,

Sorriu-me o triste pensamento;

Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo;

E mergulhando no veludo

Da poltrona que eu mesmo ali trouxera

Achar procuro a lúgubre quimera,

A alma, o sentido, o pávido segredo

Daquelas sílabas fatais,

Entender o que quis dizer a ave do medo

Grasnando a frase: "Nunca mais".

Assim posto, devaneando,

Meditando, conjeturando,

Não lhe falava mais; mas, se lhe não falava,

Sentia o olhar que me abrasava.

Conjeturando fui, tranqüilo a gosto,

Com a cabeça no macio encosto

Onde os raios da lâmpada caíam,

Onde as tranças angelicais

De outra cabeça outrora ali se desparziam,

E agora não se esparzem mais.

Supus então que o ar, mais denso,

Todo se enchia de um incenso,

Obra de serafins que, pelo chão roçando

Do quarto, estavam meneando

Um ligeiro turíbulo invisível;

E eu exclamei então: "Um Deus sensível

Manda repouso à dor que te devora

Destas saudades imortais.

Eia, esquece, eia, olvida essa extinta Lenora."

E o corvo disse: "Nunca mais".

“Profeta, ou o que quer que sejas!

Ave ou demônio que negrejas!

Profeta sempre, escuta: Ou venhas tu do inferno

Onde reside o mal eterno,

Ou simplesmente náufrago escapado

Venhas do temporal que te há lançado

Nesta casa onde o Horror, o Horror profundo

Tem os seus lares triunfais,

Dize-me: existe acaso um bálsamo no mundo?"

E o corvo disse: "Nunca mais".

“Profeta, ou o que quer que sejas!

Ave ou demônio que negrejas!

Profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende!

Por esse céu que além se estende,

Pelo Deus que ambos adoramos, fala,

Dize a esta alma se é dado inda escutá-la

No éden celeste a virgem que ela chora

Nestes retiros sepulcrais,

Essa que ora nos céus anjos chamam Lenora!”

E o corvo disse: "Nunca mais."

“Ave ou demônio que negrejas!

Profeta, ou o que quer que sejas!

Cessa, ai, cessa! clamei, levantando-me, cessa!

Regressa ao temporal, regressa

À tua noite, deixa-me comigo.

Vai-te, não fique no meu casto abrigo

Pluma que lembre essa mentira tua.

Tira-me ao peito essas fatais

Garras que abrindo vão a minha dor já crua."

E o corvo disse: "Nunca mais".

E o corvo aí fica; ei-lo trepado

No branco mármore lavrado

Da antiga Palas; ei-lo imutável, ferrenho.

Parece, ao ver-lhe o duro cenho,

Um demônio sonhando. A luz caída

Do lampião sobre a ave aborrecida

No chão espraia a triste sombra; e, fora

Daquelas linhas funerais

Que flutuam no chão, a minha alma que chora

Não sai mais, nunca, nunca mais!

Edgar Allan Poe

Da meia-noite que apavora,

Eu, caindo de sono e exausto de fadiga,

Ao pé de muita lauda antiga,

De uma velha doutrina, agora morta,

Ia pensando, quando ouvi à porta

Do meu quarto um soar devagarinho,

E disse estas palavras tais:

"É alguém que me bate à porta de mansinho;

Há de ser isso e nada mais."

Ah! bem me lembro! bem me lembro!

Era no glacial dezembro;

Cada brasa do lar sobre o chão refletia

A sua última agonia.

Eu, ansioso pelo sol, buscava

Sacar daqueles livros que estudava

Repouso (em vão!) à dor esmagadora

Destas saudades imortais

Pela que ora nos céus anjos chamam Lenora.

E que ninguém chamará mais.

E o rumor triste, vago, brando

Das cortinas ia acordando

Dentro em meu coração um rumor não sabido,

Nunca por ele padecido.

Enfim, por aplacá-lo aqui no peito,

Levantei-me de pronto, e: "Com efeito,

(Disse) é visita amiga e retardada

Que bate a estas horas tais.

É visita que pede à minha porta entrada:

Há de ser isso e nada mais."

Minh'alma então sentiu-se forte;

Não mais vacilo e desta sorte

Falo: "Imploro de vós, — ou senhor ou senhora,

Me desculpeis tanta demora.

Mas como eu, precisando de descanso,

Já cochilava, e tão de manso e manso

Batestes, não fui logo, prestemente,

Certificar-me que aí estais."

Disse; a porta escancaro, acho a noite somente,

Somente a noite, e nada mais.

Com longo olhar escruto a sombra,

Que me amedronta, que me assombra,

E sonho o que nenhum mortal há já sonhado,

Mas o silêncio amplo e calado,

Calado fica; a quietação quieta;

Só tu, palavra única e dileta,

Lenora, tu, como um suspiro escasso,

Da minha triste boca sais;

E o eco, que te ouviu, murmurou-te no espaço;

Foi isso apenas, nada mais.

Entro coa alma incendiada.

Logo depois outra pancada

Soa um pouco mais forte; eu, voltando-me a ela:

"Seguramente, há na janela

Alguma cousa que sussurra. Abramos,

Eia, fora o temor, eia, vejamos

A explicação do caso misterioso

Dessas duas pancadas tais.

Devolvamos a paz ao coração medroso,

Obra do vento e nada mais."

Abro a janela, e de repente,

Vejo tumultuosamente

Um nobre corvo entrar, digno de antigos dias.

Não despendeu em cortesias

Um minuto, um instante. Tinha o aspecto

De um lord ou de uma lady. E pronto e reto,

Movendo no ar as suas negras alas,

Acima voa dos portais,

Trepa, no alto da porta, em um busto de Palas;

Trepado fica, e nada mais.

Diante da ave feia e escura,

Naquela rígida postura,

Com o gesto severo, — o triste pensamento

Sorriu-me ali por um momento,

E eu disse: "O tu que das noturnas plagas

Vens, embora a cabeça nua tragas,

Sem topete, não és ave medrosa,

Dize os teus nomes senhoriais;

Como te chamas tu na grande noite umbrosa?"

E o corvo disse: "Nunca mais".

Vendo que o pássaro entendia

A pergunta que lhe eu fazia,

Fico atônito, embora a resposta que dera

Dificilmente lha entendera.

Na verdade, jamais homem há visto

Cousa na terra semelhante a isto:

Uma ave negra, friamente posta

Num busto, acima dos portais,

Ouvir uma pergunta e dizer em resposta

Que este é seu nome: "Nunca mais".

No entanto, o corvo solitário

Não teve outro vocabulário,

Como se essa palavra escassa que ali disse

Toda a sua alma resumisse.

Nenhuma outra proferiu, nenhuma,

Não chegou a mexer uma só pluma,

Até que eu murmurei: "Perdi outrora

Tantos amigos tão leais!

Perderei também este em regressando a aurora."

E o corvo disse: "Nunca mais!"

Estremeço. A resposta ouvida

É tão exata! é tão cabida!

"Certamente, digo eu, essa é toda a ciência

Que ele trouxe da convivência

De algum mestre infeliz e acabrunhado

Que o implacável destino há castigado

Tão tenaz, tão sem pausa, nem fadiga,

Que dos seus cantos usuais

Só lhe ficou, na amarga e última cantiga,

Esse estribilho: "Nunca mais".

Segunda vez, nesse momento,

Sorriu-me o triste pensamento;

Vou sentar-me defronte ao corvo magro e rudo;

E mergulhando no veludo

Da poltrona que eu mesmo ali trouxera

Achar procuro a lúgubre quimera,

A alma, o sentido, o pávido segredo

Daquelas sílabas fatais,

Entender o que quis dizer a ave do medo

Grasnando a frase: "Nunca mais".

Assim posto, devaneando,

Meditando, conjeturando,

Não lhe falava mais; mas, se lhe não falava,

Sentia o olhar que me abrasava.

Conjeturando fui, tranqüilo a gosto,

Com a cabeça no macio encosto

Onde os raios da lâmpada caíam,

Onde as tranças angelicais

De outra cabeça outrora ali se desparziam,

E agora não se esparzem mais.

Supus então que o ar, mais denso,

Todo se enchia de um incenso,

Obra de serafins que, pelo chão roçando

Do quarto, estavam meneando

Um ligeiro turíbulo invisível;

E eu exclamei então: "Um Deus sensível

Manda repouso à dor que te devora

Destas saudades imortais.

Eia, esquece, eia, olvida essa extinta Lenora."

E o corvo disse: "Nunca mais".

“Profeta, ou o que quer que sejas!

Ave ou demônio que negrejas!

Profeta sempre, escuta: Ou venhas tu do inferno

Onde reside o mal eterno,

Ou simplesmente náufrago escapado

Venhas do temporal que te há lançado

Nesta casa onde o Horror, o Horror profundo

Tem os seus lares triunfais,

Dize-me: existe acaso um bálsamo no mundo?"

E o corvo disse: "Nunca mais".

“Profeta, ou o que quer que sejas!

Ave ou demônio que negrejas!

Profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende!

Por esse céu que além se estende,

Pelo Deus que ambos adoramos, fala,

Dize a esta alma se é dado inda escutá-la

No éden celeste a virgem que ela chora

Nestes retiros sepulcrais,

Essa que ora nos céus anjos chamam Lenora!”

E o corvo disse: "Nunca mais."

“Ave ou demônio que negrejas!

Profeta, ou o que quer que sejas!

Cessa, ai, cessa! clamei, levantando-me, cessa!

Regressa ao temporal, regressa

À tua noite, deixa-me comigo.

Vai-te, não fique no meu casto abrigo

Pluma que lembre essa mentira tua.

Tira-me ao peito essas fatais

Garras que abrindo vão a minha dor já crua."

E o corvo disse: "Nunca mais".

E o corvo aí fica; ei-lo trepado

No branco mármore lavrado

Da antiga Palas; ei-lo imutável, ferrenho.

Parece, ao ver-lhe o duro cenho,

Um demônio sonhando. A luz caída

Do lampião sobre a ave aborrecida

No chão espraia a triste sombra; e, fora

Daquelas linhas funerais

Que flutuam no chão, a minha alma que chora

Não sai mais, nunca, nunca mais!

Edgar Allan Poe

A POETISA - HILDA HILST

Ó tirânico Amor, ó caso várioQue obrigas um querer que sempre sejaDe si contínuo e áspero adversário...Luiz Vaz de Camões

CANTARES DO SEM-NOME E DE PARTIDAS

I

Que este amor não me cegue nem me siga.

E de mim mesma nunca se aperceba.

Que me exclua do estar sendo perseguida

E do tormento

De só por ele me saber estar sendo.

Que o olhar não se perca nas tulipas

Pois formas tão perfeitas de beleza

Vêm do fulgor das trevas.

E o meu Senhor habita o rutilante escuro

De um suposto de heras em alto muro.

Que este amor só me faça descontente

E farta de fadigas. E de fragilidades tantas

Eu me faça pequena. E diminuta e tenra

Como só soem ser aranhas e formigas.

Que este amor só me veja de partida.

II

E só me veja

Obra poética reunidaHilda Hilst 11

No não merecimento das conquistas.

De pé. Nas plataformas, nas escadas

Ou através de umas janelas baças:

Uma mulher no trem: perfil desabitado de carícias.

E só me veja no não merecimento e interdita:

Papéis, valises, tomos, sobretudos

Eu-alguém travestida de luto. (E um olhar

de púrpura e desgosto, vendo através de mim

navios e dorsos).

Dorsos de luz de águas mais profundas. Peixes.

Mas sobre mim, intensas, ilhargas juvenis

Machucadas de gozo.

E que jamais percebao rocio da chama:

Este molhado fulgor sobre o meu rosto.

III

Isso de mim que anseia desepedida

(Para perpetuar o que está sendo)

Não tem nome de amor. Nem é celeste

Ou terreno. Isso de mim é marulhoso

E tenro. Dançarino também. Isso de mim

É novo: Como quem come o que nada contém.

A impossível oquidão de um ovo.

Obra poética reunidaHilda Hilst 12

Como se um tigre

Reversivo,

Veemente de seu avesso

Cantasse mansamente.

Não tem nome de amor. Nem se parece a mim.

Como pode ser isto? Ser tenro, marulhoso

Dançarino e novo, ter nome de ninguém

E preferir ausência e desconforto

Para guardar no eterno o coração do outro.

IV

E por que, também não doloso e penitente?

Dolo pode ser punhal. E astúcia, logro.

E isso sem nome, o despedir-se sempre

Tem muito de sedução, armadilhas, minúcias

Isso sem nome fere e faz feridas.

Penitente e algoz:

Como se só na morte abraçasses a vida.

É pomposo e pungente. Com ares de santidade

Odores de cortesã, pode ser carmelita

Ou Catarina, ser menina ou malsã.

Penitente e doloso

Pode ser o sumo de um instante.

Pode ser tu-outro pretendido, teu adeus, tua sorte.

Fêmea-rapaz, ISSO sem nome pode ser um todo

Obra poética reunidaHilda Hilst 13

Que só se ajusta ao Nunca. Ao Nunca Mais.

V

O Nunca Mais não é verdade.

Há ilusões e assomos, há repentes

De perpetuar a Duração.

O Nunca Mais é só meia-verdade:

Como se visses a ave entre a folhagem

E ao mesmo tampo não

(E antevisses

Contentamento e morte na paisagem).

O Nunca Mais é de planícies e fendas.

É de abismos e arroios.

É de perpetuidade no que pensas efêmero

E breve e pequenino

No que sentes eterno.

Nem é corvo ou poema o Nunca Mais.

VI

Tem nome veemente. O Nunca Mais tem fome.

De formosura, desgosto, ri

E chora. Um tigre passeia o Nunca Mais

Sobre as paredes do gozo. Um tigre te persegue.

Obra poética reunidaHilda Hilst 14

E perseguido és novo, devastado e outro.

Pensas comicidade no que é breve: paixão?

Há de se diluir. Molhaduras, lençóis

E de fartar-se,

O nojo. Mas não. Atado à tua própria envoltura

Manchado de quimeras, passeias teu costado.

O Nunca Mais é a fera.

VII

Rios de rumor: meu peito te dizendo adeus.

Aldeia é o que sou. Aldeã de conceitos

Porque me fiz tanto de ressentimentos

Que o melhor é partir. E te mandar escritos.

Rios de rumor no peito: que te viram subir

A colina de alfafas, sem éguas e sem cabras

Mas com a mulher, aquela,

Que sempre diante dela me soube tão pequena.

Sabenças? Esqueci-as. Livros? Perdi-os.

Perdi-me tanto em ti

Que quando estou contigo não sou vista

E quando estás comigo vêem aquela.

VIII

Aquela que não te pertence por mais queira

(Porque ser pertencente

Obra poética reunidaHilda Hilst 15

É entregar a alma a uma Cara, a de áspide

Escura e clara, negra e transparente), Ai!

Saber-se pertencente é ter mais nada.

É ter tudo também.

É como ter o rio, aquele que deságua

Nas infinitas águas de um sem-fim de ninguéns.

Aquela que não te pertence não tem corpo.

Porque corpo é um conceito suposto de matéria

E finito. E aquela é luz. E etérea.

Pertencente é não ter rosto. É ser amante

De um Outro que nem nome tem. Não é Deus nem Satã.

Não tem ilharga ou osso. Fende sem ofender.

É vida e ferida ao mesmo tempo, “ESSE”

Que bem me sabe inteira pertencida.

IX

Ilharga, osso, algumas vezes é tudo o que se tem.

Pensas de carne a ilha, e majestoso o osso.

E pensas maravilha quando pensas anca

Quando pensas virilha pensas gozo.

Mas tudo mais falece quando pensas tardança

E te despedes.

E quando pensas breve

Teu balbucio trêmulo, teu texto-desengano

Que te espia, e espia o pouco tempo te rondand o a ilha.

E quando pensas VIDA QUE ESMORECE. E retomas

Luta, ascese, e as mós do tempo vão triturando

Obra poética reunidaHilda Hilst 16

Tua esmaltada garganta... Mas assim mesmo

Canta! Ainda que se desfaçam ilhargas, trilhas...

Canta o começo e o fim. Como se fosse verdade

A esperança.

X

Como se fosse verdade encantações, poemas

Como se Aquele ouvisse arrebatado

Teus cantares de louca, as cantigas da pena.

Como se a cada noite de ti se despedisses

Com colibris na boca.

E candeias e frutos, como se fosses amante

E estivesses de luto, e Ele, o Pai

Te fizesse porisso adormecer...

(Como se se apiedasse porque humana

És apenas poeira,

E Ele o grande Tecelão da tua morte: a teia).

Como se fosse vão te amar e por isso perfeito.

Amar o perecível, o nada, o pó, é sempre despedir-se.

E não é Ele, o Fazedor, o Artífice, o Cego

O Seguidor disso sem nome? ISSO...

O amor e sua fome.

domingo, 3 de abril de 2011

JUJU, EU TE AMO

Vinte e seis de março de 2011 seria um dia comum não fosse a incomum sensação de bem-estar. Mas pensando bem, é, é comum em sua forma ordinária; a casa aceitavelmente limpa, silêncio divinal, temperatura amena, chuva fina lá fora, café requentado, por preguiça; tudo assim simples, simplesmente bom, sem arroubos de felicidade, sem melancolias de reminiscências passadas. Seria como pensam alguns “a felicidade moderada”, tépida: uma poltrona, um romance de José de Alencar, o Aurélio, necessário Aurélio quando me reúno com o Dr. Alencar...

Desde ontem tenho convivido com essa calma longe de ser tediosa. Uma santa paz. É verdade que tem um felzinho deixado por Letícia, um botãozinho ligado no celular, na internet, nas coisas cotidianas que me trazem, vez ou outra, à sua lembrança.

– Aonde andará Maria Rita? – penso, mas logo a razão manda que mude de trilha sonora.

Parece estranho que tanta normalidade me dê vontade de escrever. É que nessa cabeçorra borbulhante de constante angústia, um Dia de Paz merece essa celebração, sem rebuscos, sem grandes alardes, do jeito que a calmaria gosta com direito a uma princesa, mas modesta, de olhar bondoso e de deleitosa pele de alabastro...

Longe de ser uma alegria fausta e de figurar no galarim das bem-aventuranças, a paz modesta que esse dia trouxe não tem preço; seu valor singular e humilde fez com que sequer percebesse a ausência dos raios fulvos do sol. Isso que dá ler José de Alencar... Quem leu Senhora, sabe da beleza de Aurélia e da necessidade do Aurélio. Não há nada de singelo na figura alva e estreme da personagem, entretanto, não se compara a que há de vir, mais a frente; a primeira é fruto da imaginação, tem o talhe majestoso e inebriante e está sempre acompanhada de uma rigidez moral impecável. A nobre senhora desfila pelos bailes da Corte levando consigo os olhares invejosos da fina-flor da sociedade carioca do Século XIX. A que há de vir, cheia de encantos não menos fidalgos, sorriu pra mim sem que me visse, fez com que, mesmo na impostura do que digo, esquecesse por momentos de Letícia. Ao bem da verdade olhava-a na telinha e pensava: Por que não dar àquela, que disse falsamente esquecer, os olhares brilhantes de admiração abstraídos dessa que há de vir? Esse é o preço final de um relacionamento mal-acabado e olha que nem dá para usar meu Mastercard... Mas o que interessa é que, mais uma vez, essa paz que sinto não tem preço.

Sejamos honestos: se não notaram, escrevo para Letícia. Não consigo deixar de escrever. O rancor vai e volta, é nauseante. A vida toda, a que se resume à Letícia, tudo que fiz foi com ela ou para ela, logicamente tudo que escrevi. Milhares e milhares de palavras jogadas como pérolas aos porcos. Em um mundo onde as pessoas cada vez mais se dedicam a si mesmas, não entendo como alguém conseguiu ser indiferente ao que escrevi, ao supra-sumo poético da filantropia. Letícia só não foi indiferente ao que escrevi à outra. Já que o leitor sabe que esta página desse diário de um dia só não é dedicado a si, melhor é fingir que sim. E assim matarmos a curiosidade de saber aonde isso vai dar e quem é a que há de vir...

Ontem descobri que amo Juliette Binoche. Nem sabia que a amava quando assisti à Perdas e Danos , com o magistral Jeremy Irons. É que naquela época a Juliette era mais carnal do que propriamente uma musa. Deixe-me explicar: Tem esse choque na alma masculina de um poeta, esse paradoxo entre sexo e a delicadeza do amor. Sua musa não pensa em sexo e, quando pensa, o faz por um amor lancinante - violinos ao fundo, pétalas de rosas ao chão e alguém charmoso como eu em seus braços desnudos, alvos, cândidos e puros -. Então, à época, não vi a atriz francesa e sim as cenas impudicas protagonizadas com o ator britânico. Quase vinte anos se passaram e ela, mais madura, enterneceu-me com aqueles olhinhos miúdos pedindo para serem adorados. Ah, querida Juliette, se soubesses que noite passei deitado em minha cama, vendo-a na televisão... Não pensem bobagem. O filme era uma comédia romântica com um ator comediante, o Steve Carrel, “Eu, meu irmão e nossa namorada”, uma película sem grandes pretensões e consequências não fosse a história do cara que se apaixona pela namorada do irmão e essa namorada era, sem mais nem menos, ela, a Juliette que, extrapolando, poderia bem ter influenciado Shakespeare se tivesse vivido na Inglaterra do Século XVI. Romeu e Juliette (agora peguei pesado). Esqueçam esse parágrafo. Ponto, nova linha.

Como não tenho diário e queria registrar esse dia e contar sobre a minha novíssima paixão, fui obrigado a criar um e a encerrá-lo de prima já que não tenho saco pra escrever diariamente sobre as coisas “ordinárias” que acontecem em minha patética vida. Ah, pra quem quiser também se apaixonar pela Juliette tem também um bom filme, francês, chamado Paris; ela está menos carismática nele, mas é ela, é ela, além de ser um belo passeio pela capital francesa e de escutá-la em sua língua natal que a torna ainda mais sedutora. O que estou eu fazendo? A filmografia dela é extensa, O Paciente Inglês, et cetera...

- Juju, je vous aime, mon amour!!!

Comentário de Poe

Não acredito que um pensamento propriamente dito possa estar fora do alcance da linguagem. Quanto a mim, jamais tive pensamentos que não pudessem ser expressos por palavras, até mesmo com mais nitidez que os pensamentos concebidos. O pensamento se torna mais claro pelo esforço exigido em sua representação escrita.

(Edgar Allan Poe)

(Edgar Allan Poe)

Assinar:

Postagens (Atom)